PUBBLICAZIONI

Catalogo dei Lepidotteri d'Italia

Ropaloceri ed Eteroceri (Insecta: Lepidoptera)

a cura di

Alessandro Bisi* & Maurizio Lupi**

* Via dell’Ombra 32R, 16132, Genova, Italia (email: papilioneainfo@gmail.com)

** Via Borzoli 66A/26, 16161, Genova, Italia (email: maurizioantipodi@libero.it)

Prima bozza: 2 novembre 2018 | Data di pubblicazione (online): 29 dicembre 2021 | Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2022

Citazione: Bisi A. & Lupi M. 2021. Catalogo dei Lepidotteri d’Italia: Ropaloceri ed Eteroceri (Insecta: Lepidoptera). – Papilionea, link: https://www.papilionea.it/catalogo/.

Riassunto: il nuovo Catalogo dei Lepidotteri d’Italia, aggiornato secondo le più recenti soluzioni di carattere sistematico, è qui presentato in formato digitale per la prima volta. La compilazione dell’elenco delle specie ha richiesto la consultazione di numerosi lavori di carattere scientifico e divulgativo sotto forma di periodici, riviste, libri, monografie, elenchi faunistici, note e siti web. Per la raccolta dei dati si è resa indispensabile anche la consultazione di collezioni museali e private. Considerando il territorio italiano nella sua interezza viene confermata la presenza di un totale di 5579 specie appartenenti a 83 famiglie. Il presente Catalogo, nella sua concezione generale, rappresenta un aggiornamento rispetto alla Checklist delle specie della fauna italiana di Minelli et al. (1995). Per l’assetto sistematico generale seguiamo Kawahara et al. (2019), in continuità con il lavoro sistematico di Triant et al. (2018).

Summary: the new Catalogue of the Lepidoptera of Italy, updated according to the most recent systematic solutions, is here presented in digital format for the first time. The compilation of the list of species required the consultation of numerous works in the form of periodics, magazines, books, monographs, faunal lists, notes and websites. For the acquisition of the datas we also have to see both private and museum collections. Considering the Italian territory in its entirety, the presence of a total of 5579 species belonging to 83 families is confirmed. This Catalogue, in its general conception, represents an update list with respect to the Checklist of the species of the Italian fauna by Minelli et al. (1995). For the general systematic set-up we follow Kawahara et al. (2019), in continuity with the systematic work of Triant et al. (2018).

Parole chiave: Catalogo, Catalogue, Elenco, Checklist, Lepidotteri, Lepidoptera, fauna, Italia, Italy, Tassonomia, Taxonomy.

Indice dei contenuti (gruppi sistematici)

Superfamiglia: Micropterigoidea

Famiglia: Micropterigidae

Superfamiglia: Eriocranioidea

Famiglia: Eriocraniidae

Superfamiglia: Hepialoidea

Famiglia: Hepialidae

Superfamiglia: Nepticuloidea

Famiglia: Nepticulidae

Famiglia: Opostegidae

Superfamiglia: Adeloidea

Famiglia: Prodoxidae

Famiglia: Incurvariidae

Famiglia: Heliozelidae

Famiglia: Adelidae

Famiglia: Tischeriidae

Superfamiglia: Tineoidea

Famiglia: Meessiidae

Famiglia: Psychidae

Famiglia: Eriocottidae

Famiglia: Dryadaulidae

Famiglia: Tineidae

Superfamiglia: Gracillarioidea

Famiglia: Roeslerstammiidae

Famiglia: Bucculatricidae

Famiglia: Gracillariidae

Superfamiglia: Yponomeutoidea

Famiglia: Yponomeutidae

Famiglia: Argyresthiidae

Famiglia: Plutellidae

Famiglia: Glyphipterigidae

Famiglia: Ypsolophidae

Famiglia: Praydidae

Famiglia: Heliodinidae

Famiglia: Bedelliidae

Famiglia: Scythropiidae

Famiglia: Lyonetiidae

– Clade: Apoditrysia

Superfamiglia: Douglasioidea

Famiglia: Douglasiidae

Superfamiglia: non assegnata

Famiglia: Millieriidae

Superfamiglia: Carposinoidea

Famiglia: Carposinidae

Superfamiglia: Schreckensteinioidea

Famiglia: Schreckensteiniidae

Superfamiglia: Choreutoidea

Famiglia: Choreutidae

Superfamiglia: Urodoidea

Famiglia: Urodidae

Superfamiglia: Tortricoidea

Famiglia: Tortricidae

Superfamiglia: Sesioidea

Famiglia: Sesiidae

Superfamiglia: Zygaenoidea

Famiglia: Heterogynidae

Famiglia: Limacodidae

Famiglia: Somabrachyidae

Famiglia: Zygaenidae

Superfamiglia: Cossoidea

Famiglia: Brachodidae

Famiglia: Cossidae

Famiglia: Castniidae

– Clade: Obtectomera

Superfamiglia: Papilionoidea

Famiglia: Papilionidae

Famiglia: Hesperiidae

Famiglia Pieridae

Famiglia: Riodinidae

Famiglia: Lycaenidae

Famiglia: Nymphalidae

Superfamiglia: Gelechioidea

Famiglia: Lypusidae

Famiglia: Depressariidae

Famiglia: Oecophoridae

Famiglia: Lecithoceridae

Famiglia: Autostichidae

Famiglia: Elachistidae

Famiglia: Batrachedridae

Famiglia: Pterolonchidae

Famiglia: Momphidae

Famiglia: Coleophoridae

Famiglia: Blastobasidae

Famiglia: Scythrididae

Famiglia: Stathmopodidae

Famiglia: Cosmopterigidae

Famiglia: Gelechiidae

Superfamiglia: Epermenioidea

Famiglia: Epermeniidae

Superfamiglia: Alucitoidea

Famiglia: Alucitidae

Superfamiglia: Pterophoroidea

Famiglia: Pterophoridae

Superfamiglia: Thyridoidea

Famiglia: Thyrididae

Superfamiglia: Pyraloidea

Famiglia: Pyralidae

Famiglia: Crambidae

– Clade: Macroheterocera

Superfamiglia: Drepanoidea

Famiglia: Cimeliidae

Famiglia: Drepanidae

Superfamiglia: Noctuoidea

Famiglia: Notodontidae

Famiglia: Erebidae

Famiglia: Euteliidae

Famiglia: Nolidae

Famiglia: Noctuidae

Superfamiglia: Geometroidea

Famiglia: Geometridae

Superfamiglia: Lasiocampoidea

Famiglia: Lasiocampidae

Superfamiglia: Bombycoidea

Famiglia: Brahmaeidae

Famiglia: Endromidae

Famiglia: Bombycidae

Famiglia: Saturniidae

Famiglia: Sphingidae

Premessa

L’Italia è un paese caratterizzato da una notevole ricchezza di flora e di fauna. Essa rappresenta senza dubbio un paese molto interessante per lo studio e l’osservazione dei Lepidotteri. Per qualsiasi studioso un elenco di specie costituisce uno strumento fondamentale, non solo per comprendere la ricchezza di una determinata area geografica, ma anche per poter avere una visione d’insieme chiara e complessiva dei taxa citati. Ciò risulta molto utile nella compilazione di elenchi faunistici specifici. Questo Catalogo tratta tutti i Lepidotteri conosciuti per il territorio italiano da Nord a Sud, isole comprese. L’elenco delle specie è articolato secondo una logica sistematica. Questo Catalogo rappresenta un aggiornamento della sezione Lepidoptera della “Checklist of the Species of the Italian Fauna” del 1995. Da allora sono state pubblicate solo revisioni parziali della suddetta Checklist, alcune liste sistematiche contenute in testi riguardanti gli Eteroceri, e la “Checklist of the Italian Butterflies and Skippers” (2014) sui Ropaloceri. Esistono peraltro checklist on-line sui Lepidotteri della fauna europea o del Paleartico Occidentale, ma senza distinzioni che forniscano una chiara interpretazione per quanto riguarda l’Italia.

In oltre un secolo di storia entomologica tante persone, per professione o per diletto, hanno contribuito tramite osservazioni, raccolte e pubblicazioni, all’arricchimento delle conoscenze delle specie che popolano il suolo italiano. La prima stesura di un vero catalogo dei lepidotteri italiani in senso lato si deve ad Antonio Curò, alpinista e patriota vissuto nell’epoca del Risorgimento. Curò, nel suo “Saggio di un Catalogo dei Lepidotteri d’Italia” (1874-1881) cita tutte le specie note per l’epoca, ciascuna accompagnata da brevi note sulla distribuzione e sulla biologia. Ad oltre cent’anni di distanza giunge alla luce la “Checklist delle specie della fauna italiana” (1993-1995), realizzata grazie ad un progetto sviluppato a livello europeo, curato per la parte italiana da Alessandro Minelli, Sandro Ruffo e Sandro La Posta. Tale checklist, nella sezione dedicata ai Lepidotteri, è stata compilata grazie alla collaborazione di tanti specialisti, tra cui ricordiamo Ernst Arenberger, Giorgio Baldizzone, Emilio Balletto, Edward Baraniak, Graziano Bassi, Sante Camporesi, Luigi Cassulo, Gabriele Fiumi, Reinhard Gaedike, László Gozmány († 2006), Peter Hättenschwiler, Peter Huemer, Ole Karsholt, Alexandr L. Lvovsky, Tadeusz Riedl, Pietro Passerin d’Entrèves, Axel Scholz († 1998), Wolfgang Speidel, Pasquale Trematerra, Paolo Triberti, Umberto Parenti († 2014), Erik J. van Nieukerken, Pier Giuseppe Varalda, Steven Whitebread, Sergio Zangheri († 2018) e Alberto Zilli. In tempi più recenti, limitatamente ai Macrolepidotteri, riteniamo di notevole interesse il lavoro di Paolo Parenzan e Francesco Porcelli dal titolo “I macrolepidotteri italiani. Fauna Lepidopterorum Italiae“, uscito nel 2006 e nel 2007 in due pubblicazioni (l’ultima come addenda et corrigenda).

Tassonomia

Ciò che intendiamo come tassonomia, ossia lo studio relativo alla classificazione degli esseri viventi, è una scienza in continuo divenire e per quanto un elenco possa risultare fedele alle più recenti soluzioni di carattere sistematico, ciò non lo rende di certo esente da miglioramenti e aggiornamenti. Un qualsiasi catalogo o checklist rappresenta una fotografia di un determinato livello di conoscenze sulle specie di una certa area geografica. Nel presente lavoro elenchiamo tutti i livelli tassonomici dalla superfamiglia alla sottotribù. Per le successive categorie citiamo il genere e il sottogenere, la specie e la sottospecie. Tutte le sinonimie rispetto alla “Checklist of the Species of the Italian Fauna” sono state prese in considerazione, così come quelle di lavori successivi. L’autore e l’anno di descrizione sono indicati per ciascuna entità. Nel corso degli anni l’assetto sistematico dell’Ordine dei Lepidotteri ha subito cambiamenti più o meno significativi in base a studi relativi alla morfologia e al DNA. Per definire un quadro sistematico accettabile abbiamo attinto a diversi lavori che trattano i Lepidotteri in senso lato, valutando con attenzione le scelte adottate dai vari autori nel corso degli anni. Qui di seguito alcune delle più aggiornate proposte sistematiche sono messe a confronto con quella meno recente di van Nieukerken et al. (2011). A tal proposito prendiamo in considerazione solamente quei gruppi di specie rappresentati in Italia e in Europa.

van Nieukerken et al. (2011)

Pohl et al. (2018)

Zilli & Lees (2019)

Kawahara et al. (2019)

Recenti studi sul genoma dei Lepidotteri (Triant et al. 2018, Kawahara et al. 2019) hanno evidenziato come le superfamiglie più recenti, ossia quelle dei Lasiocampoidea, Bombycoidea, Geometroidea e Noctuoidea debbano essere riposizionate all’interno dell’albero filogenetico dei lepidotteri. Ciò dimostrerebbe che i così detti “bombici” sono le specie più recenti nella scala evolutiva dei Lepidotteri.

Gruppi e sottogruppi

Recenti studi sul genoma dei Lepidotteri (Triant et al. 2018, Kawahara et al. 2019) hanno evidenziato come le superfamiglie più recenti, ossia quelle dei Lasiocampoidea, Bombycoidea, Geometroidea e Noctuoidea debbano essere riposizionate all’interno dell’albero filogenetico dei lepidotteri. Ciò dimostrerebbe che i così detti “bombici” sono le specie più recenti nella scala evolutiva dei Lepidotteri.

Materiali e metodi

Divisione territoriale

I Lepidotteri, così come tutte le forme di vita presenti sulla Terra, esistono entro i limiti di un determinato areale geografico, laddove chiaramente sussistono le condizioni favorevoli alla loro sopravvivenza. Spesso non è facile stabilire a priori quali siano i confini effettivi oltre cui una certa specie non sia più reperibile. Tuttavia, grazie alla presenza di dati di raccolta ed osservazioni sul campo è possibile avere un quadro soddisfacente dell’areale di distribuzione delle varie specie che, a seconda dei casi, può interessare tutto il territorio nazionale o una parte soltanto, anche molto limitata. Le popolazioni di farfalle e di falene che vivono nel nostro territorio si possono osservare in ambienti molto diversi, dalle zone costiere a quelle di altissima montagna, in zone estremamente aride così come all’interno di fitte boscaglie umide. Ricordiamoci che ogni specie necessita di determinate condizioni per sopravvivere, e tra i fattori limitanti vi è senza dubbio l’altitudine, oltre che il tipo di ambiente.

S (Sud)

Si (Sicilia)

Sa (Sardegna)

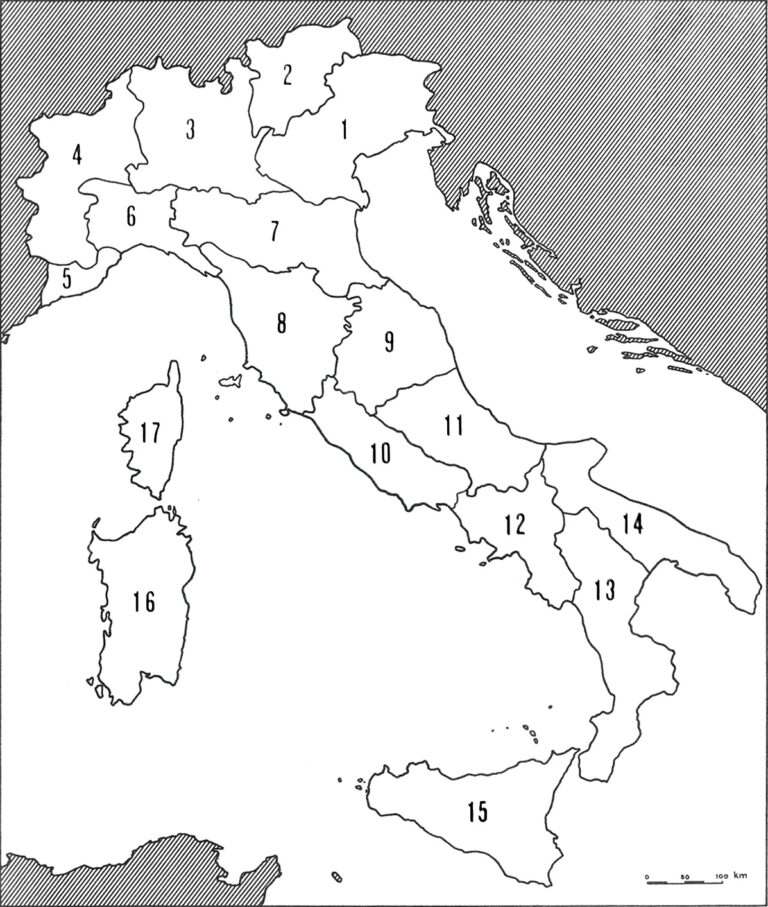

Fig. 1: suddivisione dell’Italia adottata per la Checklist delle specie della Fauna Italiana da Minelli, Ruffo & La Posta (1995).

Sicily

Sardinia

Fig. 2: suddivisione dell’Italia utilizzata nel database di Fauna Europea (de Jong et al. 2014).

Le divisioni politiche del territorio italiano sono creazioni artificiali, talvolta slegate da elementi propri dell’ambiente naturale come catene montuose o fiumi. Nonostante ciò le entità regionali e comunali sono essenziali per avere una visione agevole ed intuitiva della distribuzione delle varie specie. Le regioni sono elencate dal Friuli alla Sardegna (Fig.3), seguendo il concetto biogeografico di Baroni Urbani, Ruffo & Vigna Taglianti (Fig.5). Anche per le province, alcune delle quali sono oggi classificate come città metropolitane, abbiamo seguito lo stesso metodo (Fig.4). Per non appesantire eccessivamente il lavoro ci siamo astenuti dal prendere in considerazione gli enti territoriali a livello di comune, essendo questi in numero superiore alle 7900 unità.

Fig. 4: divisione numerazione delle province d’Italia.

Seguendo l’ordine indicato dalle mappe qui presentate (Fig.1 e 2) elenchiamo gli enti territoriali presi in considerazione per definire la distribuzione delle specie all’interno del Catalogo.

1) Friuli-Venezia Giulia – 1.1: Trieste (TS), 1.2: Gorizia (GO), 1.3: Udine (UD), 1.4: Pordenone (PN).

2) Veneto – 2.1: Belluno (BL), 2.2: Treviso (TV), 2.3: Venezia (VE), 2.4: Padova (PD), 2.5: Vicenza (VI), 2.6: Verona (VR), 2.7: Rovigo (RO).

3) Trentino-Alto Adige – 3.1: Bolzano (BZ), 3.2: Trento (TN).

4) Lombardia – 4.1: Sondrio (SO), 4.2: Brescia (BS), 4.3: Bergamo (BG), 4.4: Lecco (LC), 4.5: Como (CO), 4.6: Varese (VA), 4.7: Monza e Brianza (MB), 4.8: Milano (MI), 4.9: Pavia (PV), 4.10: Lodi (LO), 4.11: Cremona (CR), 4.12: Mantova (MN).

5) Valle d’Aosta – 5.1: Aosta (AO).

6) Piemonte – 6.1: Verbano-Cusio-Ossola (VB), 6.2: Novara (NO), 6.3: Vercelli (VC), 6.4: Biella (BI), 6.5: Torino (TO), 6.6: Cuneo (CN), 6.7: Asti (AT), 6.8: Alessandria (AL).

7) Liguria – 7.1: Imperia (IM), 7.2: Savona (SV), 7.3: Genova (GE), 7.4: La Spezia (SP).

8) Emilia-Romagna – 8.1: Piacenza (PC), 8.2: Parma (PR), 8.3: Reggio Emilia (RE), 8.4: Modena (MO), 8.5: Bologna (BO), 8.6: Ferrara (FE), 8.7. Ravenna (RA), 8.8. Forlì-Cesena (FC), 8.9. Rimini (RN).

9) Toscana – 9.1: Massa-Carrara (MS), 9.2: Lucca (LU), 9.3: Pistoia (PT), 9.4: Prato (PO), 9.5: Firenze (FI), 9.6: Arezzo (AR), 9.7: Siena (SI), 9.8: Pisa (PI), 9.9: Livorno (LI), 9.10: Grosseto (GR).

10) Umbria – 10.1: Perugia (PG), 10.2: Terni (TR).

11) Marche – 11.1: Pesaro e Urbino (PU), 11.2: Ancona (AN), 11.3: Macerata (MC), 11.4: Fermo (FM), 11.5: Ascoli Piceno (AP).

12) Abruzzo – 12.1: L’Aquila (AQ), 12.2: Teramo (TE), 12.3: Pescara (PE), 12.4: Chieti (CH).

13) Lazio – 13.1: Rieti (RI), 13.2: Viterbo (VT), 13.3: Roma (RM), 13.4: Latina (LT), 13.5: Frosinone (FR).

14) Molise – 14.1: Isernia (IS), 14.2: Campobasso (CB).

15) Campania – 15.1: Caserta (CE), 15.2: Benevento (BN), 15.3: Napoli (NA), 15.4: Avellino (AV), 15.5: Salerno (SA).

16) Puglia – 16.1: Foggia (FG), 16.2: Barletta-Andria-Trani (BT), 16.3: Bari (BA), 16.4: Taranto (TA), 16.5: Brindisi (BR), 16.6: Lecce (LE).

17) Basilicata – 17.1: Potenza (PZ), 17.2: Matera (MT).

18) Calabria – 18.1: Cosenza (CS), 18.2: Crotone (KR), 18.3: Catanzaro (CZ), 18.4: Vibo Valentia (VV), 18.5: Reggio Calabria (RC).

19) Sicilia – 19.1: Messina (ME), 19.2: Palermo (PA), 19.3: Trapani (TP), 19.4: Agrigento (AG), 19.5: Caltanissetta (CL), 19.6: Enna (EN), 19.7: Catania (CT), 19.8: Siracusa (SR), 19.9: Ragusa (RG).

20) Sardegna – 20.1: Sassari, ex Sassari+Olbia-Tempio (SS, ex SS+OT), 20.2: Nuoro, ex Nuoro+Ogliastra (NU, ex NU+OG), 20.3: Oristano (OR), 20.4: Sud Sardegna, ex Cagliari+Carbonia-Iglesias+Medio Campidano (SU, ex CA+CI+VS), 20.5: Cagliari (CA).

Dati di distribuzione

Per definire le distribuzioni a livello regionale e provinciale abbiamo preso in considerazione una considerevole mole di lavori di carattere tassonomico e faunistico, pubblicati sia su carta che su internet, facenti riferimento in particolar modo a monografie, periodici, citazioni, segnalazioni e siti.

a) Banche dati online

- Barcode of Life Data System v4 (www.boldsystems.org) – BOLD

- Fauna Europea (www.fauna-eu.org) – FEU

- Forum Entomologi Italiani (www.entomologiitaliani.net/public/forum/phpBB3/) – FEI

- Forum Natura Mediterraneo (www.naturamediterraneo.com/forum/) – FNM

- Global Biodiversity Information Facility (www.gbif.org) – GBIF

- iNaturalist (www.inaturalist.org)

- Lepiforum e.V. (www.lepiforum.org)

- Moths and Butterflies of Europe and North Africa (www.leps.it)

Molti dati sono stati ottenuti grazie alla consultazione di collezioni entomologiche, ossia raccolte di insetti conservate da privati o istituzioni museali. Abbiamo preso in considerazione anche il materiale di studio da noi conservato al fine di aggiungere ulteriori informazioni sulle specie. Tutte le collezioni prese in esame, alcune delle quali sono state completamente inventariate, sono identificate nel Catalogo con specifici acronimi come segue.

MusSTGD Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria” (GE)

collBisA collezione privata di Alessandro Bisi (GE)

collGalE collezione privata di Enrico Gallo (GE)

collLupM collezione privata di Maurizio Lupi (GE)

collNalP collezione privata di Paolo Naluzzo (MI)

collTroS collezione privata di Stanislav Trojan (Repubblica Ceca)

Formato dell'elenco

Nomenclatura

Nel presente Catalogo elenchiamo tutti i livelli tassonomici dalla superfamiglia alla sottospecie, citando anche il clade e la forma. Per quest’ultima prendiamo in considerazione solo il caso in cui una forma assuma un aspetto costante e visibilmente divergente da quello tipico (vedi la f. helice della C. crocea). I taxa a livello di genere, sottogenere, specie e sottospecie sono scritti in corsivo. I nomi delle categorie tassonomiche superiori sono scritti in caratteri normali. L’autore e l’anno di descrizione, indicati per tutti i nomi scientifici, sono separati da una virgola per distinguere queste voci dai riferimenti bibliografici.

Numero di Catalogo

Il numero di Catalogo, associato solamente ai taxa a livello di specie, segue un ordine crescente ed è in totale novità rispetto alla checklist della serie “Checklist delle specie della Fauna Italiana” di Minelli et al. (1995). Le entità a cui non è associato nessun numero sono da intendersi come dubbie per la fauna italiana, salvo eccezioni; tuttavia occorre sempre fare riferimento alla nota ivi presente.

Dati di distribuzione

La distribuzione di tutte le specie è riassunta per lo Stato italiano e i suoi territori a livello di regione e di provincia come definito nel capitolo dei Materiali e Metodi. Ogni ente territoriale, citato con l’apposito acronimo, è accompagnato da una o più fonti indicate fra parentesi tonde.

Simboli tipografici

Quando una specie viene trasferita dal suo genere originale di descrizione, ad un genere nuovo, l’autore e l’anno di descrizione sono inseriti tra parentesi tonde “(…)”. Le parentesi quadre “[…]” vengono utilizzate solamente quando l’autore e l’anno di descrizione sono desunti da fonti esterne, non attribuibili all’autore originale. Il nome di un taxon citato come sinonimo è sempre preceduto dal segno uguale “ = “.

Abbreviazioni

Nel Catalogo sono utilizzate abbreviazioni e acronimi atti a rendere il più agevole possibile la consultazione dello stesso, senza appesantirne troppo i contenuti.

L’Italia, abbreviata con la sigla “ITA”, si riferisce al territorio statale nella sua interezza da Nord a Sud, comprese tutte le isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e minori (Elba, Capraia, eccetera). Accanto a ciascuna fonte, qualora venga citata la sigla ITA, sarà specificato se la citazione rappresenta una ben determinata divisione geografica. Ciò è di non trascurabile importanza poiché fornisce, nel senso degli autori, un inquadramento generale sulla distribuzione delle specie. Ad esempio la dicitura “ITA (Karsholt & Rawzosky 1996, non.)” indica che gli autori citano la specie per l’Italia non insulare, quindi sono escluse la Sicilia e la Sardegna. Quindi, le citazioni generiche per l’Italia possono contenere le seguenti abbreviazioni.

alp. – alpi

app. – appennino

c.mer. – centromeridionale

cen. – centrale

mer. – meridionale

non. – non insulare, nel senso di Karsholt & Rawzoski (1995) e de Jong et al. (2014)

con. – continentale, nel senso di Minelli et al. (1995)

Le venti regioni prese in esame sono identificate dai seguenti acronimi: FVG per il Friuli-Venezia Giulia, VEN per il Veneto, TAA per il Trentino-Alto Adige, LOM per la Lombardia, VDA per la Valle d’Aosta, PIE per il Piemonte, LIG per la Liguria, EMR per l’Emilia-Romagna, TOS per la Toscana, UMB per l’Umbria, MAR per le Marche, ABR per l’Abruzzo, LAZ per il Lazio, MOL per il Molise, CAM per la Campania, PUG per la Puglia, BAS per la Basilicata, CAL per la Calabria, SIC per la Sicilia e SAR per la Sardegna. Per le province vengono utilizzati i codici provinciali ufficiali, già citati nell paragrafo della divisione territoriale del suolo italiano.

Note

La presenza di una nota è indicata sotto forma di numero rosso, in piccolo formato, nella versione pdf e cartacea. Nella versione online pubblicata su Papilionea la nota è indicata dalla presenza del simbolo dell’asterisco rosso “ * “.

Versione online

Tenendo conto del numero impressionante di specie citate all’interno del Catalogo, per una più agevole consultazione online su Papilionea, si è ritenuto opportuno “spezzare” l’elenco sistematico in 11 parti distinte. Suddette parti, sotto forma di pagine web, sono separate tenendo conto del livello tassonomico di superfamiglia. I titoli non si riferiscono a categorie sistematiche, ma a gruppi di comodo, aventi lo scopo di agevolare la consultazione.

- Parte 1: Micropterigoidea, Eriocranioidea e Hepialoidea – “Falene ancestrali”

- Parte 2: Microlepidoptera s. str. (Nepticuloidea, Adeloidea, Tischerioidea, Tineoidea, Gracillarioidea, Yponomeutoidea, Douglasioidea, fam. Millieriidae, Carposinoidea, Schreckensteinioidea, Choreutoidea e Urodoidea) – “Microfalene”

- Parte 3: Tortricoidea – “Tortrici”

- Parte 4: Sesioidea, Zygaenoidea e Cossoidea – “Sesie, Zigene e Cossi”

- Parte 5: Papilionoidea – “Ropaloceri”

- Parte 6: Gelechioidea e Epermenioidea – “Gelechie”

- Parte 7: Alucitoidea e Pterophoroidea – “Falene piumose”

- Parte 8: Thyridoidea e Pyraloidea – “Pirali”

- Parte 9: Drepanoidea e Noctuoidea – “Nottue”

- Parte 10: Geometroidea – “Geometre”

- Parte 11: Lasiocampoidea e Bombycoidea – “Bombici“

Schede in allegato

Ogni specie viene descritta sul sito all’interno di una apposita scheda. Queste sono state realizzate appositamente affinché possano risultare di facile consultazione e, per fare ciò, si è utilizzato lo strumento Elementor di WordPress. Per accedervi si può procedere nei seguenti modi:

- Dalla pagina principale del Catalogo https://www.papilionea.it/catalogo/.

- Dal menu a tendina nella barra di navigazione in alto, nella sezione “Pubblicazioni”.

- Effettuando una ricerca testuale cliccando nella casella “🔍” situata in alto a destra nella barra di navigazione.

- Attraverso un qualsiasi link riferito ad un nome scientifico di una specie presente in Italia.

Per agevolare la consultazione dei contenuti ciascuna scheda è suddivisa in paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno delimitato da una linea continua o tratteggiata. Le voci prese in considerazione sono le seguenti:

IDENTIFICAZIONE

- Classificazione: posizione tassonomica in ordine decrescente.

- Apertura alare: espressa in millimetri, è misurata tenendo come riferimento la distanza massima tra gli apici delle ali anteriori di esemplari preparati secondo il metodo standard.

- Periodo di volo: viene specificato in quali mesi dell’anno la specie è osservabile nel suo stadio di adulto. Questo dato è indicativo poiché il periodo di volo può variare a seconda dell’andamento stagionale.

- Generazioni: quante generazioni di compio nel corso di un’anno solare.

- Svernamento: in quale stadio di sviluppo la specie affronta la stagione invernale.

- Variabilità: puntualizzazioni sulla variabilità individuale nella morfologia e nella colorazione degli adulti, con eventuali riferimenti a forme e aberrazioni riscontrabili in condizioni naturali.

- Specie simili: vengono citate tutte le specie con cui quella in oggetto può essere confusa.

STADI DI SVILUPPO (IMAGO, OVUM, LARVA, PUPA)

Esemplari: qui vengono figurati esemplari preparati provenienti da collezioni museali o private. In didascalia sono indicati i dati presenti nei cartellini di località. In alcune immagini è presente un riferimento millimetrico utile per avere un’idea delle proporzioni. Da sinistra verso destra si elencano maschi e femmine, dapprima figurati al dritto e quindi al rovescio (▲). In certi casi specifici gli esemplari vengono suddivisi in base a vere e proprie popolazioni isolate da un punto di vista geografico o differenziate da determinate caratteristiche fenotipiche.

Galleria fotografica: viene presentata una selezione fotografica di individui osservati nel loro ambiente naturale (salvo eccezioni), con indicazione della località e dell’autore della foto. All’interno della galleria fotografica si segue un determinato principio spaziale e temporale, per il quale risulterà più chiara la visione d’insieme dei dati sia da un punto di vista distributivo che fenologico. In primo luogo le immagini vengono raggruppate per regione, in accordo con la numerazione adottata per questo lavoro. Così, per esempio, le foto scattate in Piemonte precederanno quelle scattate in Liguria, così come quelle della Sicilia precederanno quelle scattate in Sardegna, e via discorrendo. Per ciascuna regione la suddivisione viene ulteriormente considerata a livello di provincia, sempre in accordo con un ben determinato ordine stabilito per le mappe di distribuzione. L’ordine cronologico si considera dando priorità dapprima al giorno, poi al mese, ed in fine all’anno in cui è stato immortalato il soggetto. Quindi, per esempio, la foto di una specie risalente al 5.VIII.2020 precederà quella scattata il 18.VIII.1991. In didascalia ciascun dato viene presentato secondo il seguente ordine: sesso (indicato con gli appositi simboli), regione, comune con indicazione di provincia sotto parentesi, località, coordinate, altitudine, data ed autore.

DISEGNI E TAVOLE

Qui vengono pubblicati disegni e tavole di confronto utili per agevolare il riconoscimento della specie in oggetto. Alcune di queste sono tratte dalla Guida passo-passo all’identificazione dei Lepidotteri d’Italia.

ABITUDINI ALIMENTARI

Questa sezione ha lo scopo di illustrare i legami biologici tra la specie in oggetto e il mondo vegetale. La parte relativa al cibo dell’adulto è spesso trascurata, ma a nostro avviso è importante per chiunque voglia creare delle oasi per le farfalle, selezionando i tipi di piante che più si addicono allo scopo. Del bruco sono citate le piante nutrici del bruco, specificando se la specie è monofaga o polifaga. Dell’adulto vengono specificate quali sono le fonti di nutrimento dell’insetto adulto durante la sua vita. Le piante vengono citate con il loro nome comune e quello scientifico tra parentesi.

DISTRIBUZIONE

Viene indicata la distribuzione della specie a livello globale, e successivamente nazionale.

Per la realizzazione delle schede delle specie si è deciso di creare una mappa interattiva dell’Italia [vedi sopra], tenendo conto degli enti amministrativi provinciali in cui il paese è suddiviso. In questo modo sarà possibile avere una visione d’insieme chiara ed immediata delle aree dove vi è la presenza di una determinata specie. È comunque importante ricordare che, data la struttura della mappa realizzata in SVG (Scalable Vector Graphics), anche un singolo dato puntiforme comporterà la colorazione dell’intera provincia interessata. I confini politici ed amministrativi sono soluzioni meramente artificiali, e di fatto non costituiscono un limite netto nella distribuzione di una certa popolazione. Eventuali precisazioni in merito alla distribuzione saranno specificate nell’apposito capitolo. La mappa non tiene conto dei due micro-stati presenti all’interno dei confini nazionali, ossia la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

Ad ogni mappa è associata una legenda che spiega le informazioni relative ai colori delle province. Nei casi di singole specie tali informazioni sono definite da cinque colori. Con il verde scuro si indicano tutte quelle province per le quali vi sono dati certi ricavati da bibliografia, collezioni private o segnalazioni di altro genere. In verde chiaro si intende una credibile presenza della specie sulla base di citazioni generiche, ottenute per esempio da mappe o informazioni presentate da altri autori. In giallo si fa riferimento ad una citazione ritenuta di dubbia validità, né confermabile né smentibile. Ciò significa che la specie potrebbe essere ancora presente o perfino essere estinta in quella zona. L’arancione sta ad indicare che la specie è ritenuta estinta in quel territorio. Il colore bianco-grigiastro evidenzia l’assenza di dati. Ciò di fatto si considera come un dato di assenza della specie stessa nel territorio, spesse volte giustificata da fattori ecologici.

Nel caso in cui ad una specie siano riconosciute due o più entità sottospecifiche, si utilizza una diversa scala di colori per evidenziarne la presenza sul territorio nazionale. Nei casi in cui in una stessa provincia vi sia la conclamata presenza di più sottospecie, questa sarà evidenziata con un colore neutro, ossia il grigio.

Citazione generica

Dubbia

Dati vetusti

Assente / No dati

ssp. #2

ssp. #3

ssp. #4

ssp. #5

ssp. #6

HABITAT

Si elencano i tipi di ambienti in cui la specie vive, così come l’altitudine. Viene anche presentata una selezione di fotografie degli ambienti tipici in cui è possibile osservare la specie.

NOMENCLATURA

- Nomi italiani: elencazione di tutti i nomi comuni italiani recuperati dalla bibliografia divulgativa e scientifica.

- Etimologia: significato del nome scientifico ed eventualmente di quello comune.

- Sinonimi: altri nomi scientifici con cui la specie è nota in bibliografia.

- Tassonomia: vicissitudini nomenclatoriali che riguardano la specie.

TIPI

Indicazioni sul materiale tipo e sul loro attuale status.

CONSERVAZIONE

- Status: viene indicato lo stato della specie, se questa è da considerarsi rara o meno. Viene fatta menzione di eventuali direttive e leggi a tutela di tale entità.

- Rischi: potenziali rischi che possono compromettere la buona salute della popolazione.

- Gestione: eventuali pratiche utili per permettere alla specie di prosperare.

DATI

Elencazione dei dati tratti da varie fonti, come ad esempio biblografia, sitografia, fotografia, filmati eccetera.

NOTE

Eventuali curiosità.

Fac simile di una scheda

I campi relativi ad informazioni mancanti non verranno mostrati.

Nome scientifico

Autore

Nome comune

Classificazione:

Apertura alare:

Periodo di volo:

Generazioni:

Svernamento:

Variabilità:

Specie simili:

Assente / No dati

Distribuzione italiana di…

Imago / Adulto

Esemplari conservati:

Esemplari in natura:

Ovum / Uovo

Larva / Bruco

Pupa / Crisalide

Disegni & tavole

Abitudini alimentari

Bruco:

Adulto:

Distribuzione

Habitat

Nomenclatura

Nomi italiani:

Etimologia:

Sinonimi:

Tassonomia:

Tipi

Conservazione

Status:

Rischi:

Gestione:

Dati

Note

Data dell’ultimo aggiornamento della scheda.

Bibliografia

Per consultare il capitolo relativo alla bibliografia si prega di accedere all’apposita pagina: https://www.papilionea.it/catalogo/bibliografia/.

Note

Per consultare il capitolo relativo alle note si prega di accedere all’apposita pagina: https://www.papilionea.it/catalogo/note/.